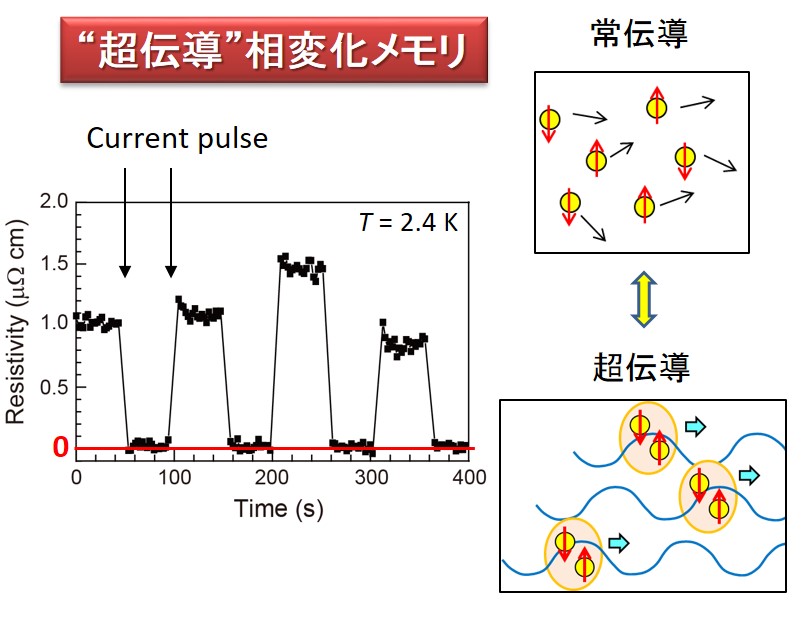

・パルス電流による超伝導状態の不揮発制御に成功

[Science Advances 4, eaau3489 (2018)]

これまで100年以上にわたり、超伝導状態を示す新物質の探索が行われてきましたが、その際に主に用いられてきた手法は、対象物質の化学組成や圧力を変化させて、超伝導状態を熱力学的に安定させるという原理に基づいたものでした。

当研究グループは、極低温において化合物IrTe2にパルス電流を加えることで超伝導状態を準安定状態として生成し、また生成された超伝導状態を異なるパルス電流で消去することに成功しました。この手法はパルス印加に伴う急冷非平衡過程を活用しており、熱力学自由エネルギーを直接制御する従来の平衡熱力学的手法とは質的に異なるものです。この新しい手法を用いた物質の状態制御により、超伝導-非超伝導状態の書き換えを情報のビットとした不揮発性メモリ(超伝導不揮発メモリ)機能が実証されました。異なるパターンの超伝導回路の書き込みと消去の繰り返しが可能な超伝導エレクトロニクスへの展開が期待されます。また、磁気スキルミオンの生成と消去に用いた手法と同様の原理に基づき超伝導の生成・消去に成功したことから、パルスを用いた不揮発相制御は一定の普遍性を有することも分かりました。

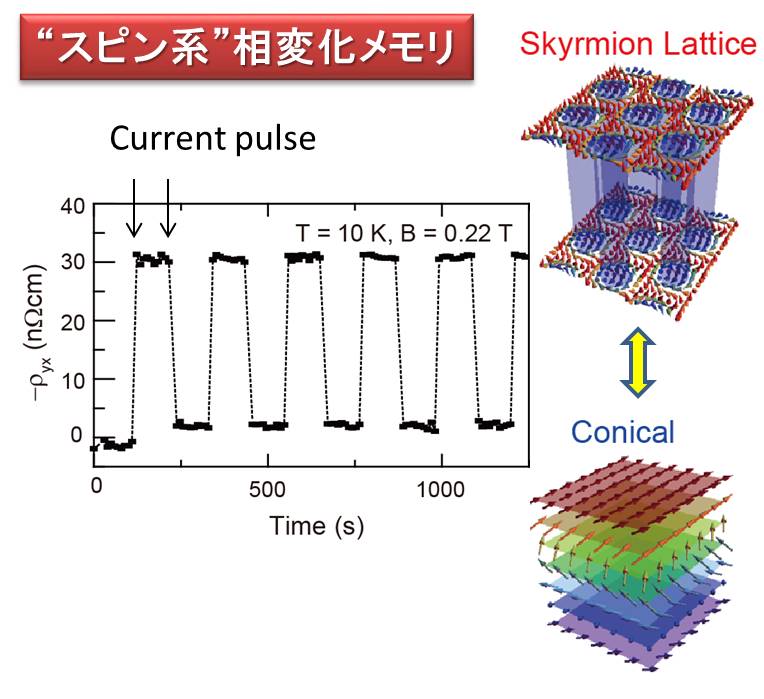

・パルス電流によるスキルミオンの生成・消去に成功

[Nature Physics 12, 62 (2016)] [Science Advances 3, e1602562 (2017)]

磁気スキルミオンは数十ナノメートル程度の大きさの渦状の磁気構造で、次世代の高密度磁気メモリ素子への応用が期待されています。しかし、磁性体を数十nmの厚さの薄膜に加工しない限り、磁気スキルミオンを観測できる温度域が数ケルビン(K)幅(マンガンシリコン(MnSi)の場合、27K〜29K)程度と非常に限られていました。磁性体がその温度域を外れると磁気スキルミオンは別の磁気構造へと変化し失われてしまうため、基礎・応用研究の一層の展開に向けて磁気スキルミオンを観測できる温度域の拡大は解決すべき課題となっていました。

当研究グループは、パルス電流印加に伴う急加熱と急冷効果を利用することで、MnSiにおいて、これまで磁気スキルミオンが観測されないと考えられていた温度域(27Kより低温)で、磁気スキルミオンを生成できることを発見しました。さらに、磁気スキルミオン生成に用いたパルス電流とは異なる強度・幅のパルス電流を用いることで、生成された磁気スキルミオンを消去できることも実証しました。このようなパルス電流を用いた磁気スキルミオンの生成・消去は繰り返すことができることも確認しました。これらの成果は、電流印加による磁気スキルミオンの不揮発制御の新原理を実証したものと言え、今後、磁気スキルミオンメモリデバイスの実現へ向けて1つの指針を与えると期待できます。

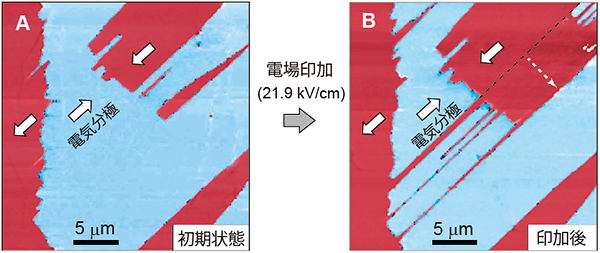

・常温有機強誘電体の分極反転を阻害する要因を発見

−分極反転を不完全にしているのは特定の向きを持った強誘電ドメイン壁−

[Nano Lett. 14, 239 (2014)]

強誘電体は、電荷の偏り(電気分極)を持ち、かつ外部電圧の向きに応じて電気分極の向きを反転できる絶縁体です。電気エネルギーと機械エネルギーを変換するための圧電素子[3]や電気分極の安定性を利用した強誘電体メモリ(FeRAM)など新たな用途開発が続いています。強誘電体のなかでも、有機強誘電体は有毒な鉛や希少金属を含まない有機物質で環境への負荷が少ないため、有望な材料として注目を集めています。しかし、常温有機強誘電体は、電圧による電気分極反転が不完全なことが多く、電子デバイスの性能劣化や動作不良につながるという問題点を抱えています。

共同研究グループは、新しく開発した常温有機強誘電体「6,6’-ジメチル-2,2’-ビピリジニウムクロラニル酸塩」を用い、電圧印加時の電気分極の反転過程をピエゾ応答力顕微鏡[4]で可視化することに成功しました。これにより、不完全な電気分極反転を引き起こす要因が、特定の向きを持った強誘電ドメイン壁[5]にあることを発見しました。さらに、このような強誘電ドメイン壁を熱処理によって取り除くことで、反転可能な電気分極量を5倍以上増大させることに成功しました。これにより、常温有機強誘電体が本来持っている材料特性を最大限引き出すための手法が実証されました。